《猴哥帶你一起學習曾國藩智慧》

第五講、堅守清廉,曾國藩窮京官的拮據痛苦生活

每天記住一條曾國藩家訓箴言(第五天):凡人做一事,便須全副精神注在此一事,首尾不懈,不可見異思遷,做這樣,想那樣,坐這山,望那山。人而無恒,終身一無所成。 (做事要有耐心,持之以恒)

一、當官也貧窮

盡管曾國藩官路坦途,他的財運可一直不太好。全年工資收入相當于兩萬五千元,每個月收入兩千零八十元,全家都要靠這點錢吃飯。

偏偏曾國藩還是個官,為了配上他的官職,花銷少不了。

曾國藩進京做官前,曾去看望他兩個舅舅。大舅年過花甲,卻還住在山洞,靠賣菜為生,過著半野人的生活。二舅好一點,有三幢茅草屋,但全都是搖搖欲墜,也好不到哪里去。

二舅給曾國藩送行,送了好幾十里路,非常舍不得自己這個外甥,并對他說,如果有一天曾國藩當上了什么縣令,還希望他能接自己過去做伙夫,改善一下生活。

然而,曾國藩當了五年官,收到家中來信,說他的二舅已經去世了,是死于貧病,活活窮死的,而直至他去世,曾國藩都沒有余錢接二舅來京城當個伙夫。

道光二十二年,曾國藩和自己的仆人陳升大吵了一架,為什么呢?陳升嫌曾國藩家太窮,已經好幾個月沒有發工資,怒而卷鋪蓋另攀高枝去了。曾國藩為此還寫了一首詩——《傲奴詩》記錄這事。

二、當京官難,當清官更難!

曾國藩進京做官以后,不僅沒有想象中的富有,還面臨著艱難的經濟處境,到底是哪幾個方面的開銷使他身陷囹圄呢?

1. 交了房租就赤字

曾國藩身為京官,不能和平民百姓同處一個屋檐下,他只好租下了一個中等大小的四合院,雖然有18間房,一大家子住進去仍顯得有幾分擁擠。

年租金是160兩白銀,他的年俸才125兩,光這一項支出就已經入不敷出了。

2. 社交應酬是個大坑

在清代,禮很重要,不管是隨份子還是請客吃飯,都少不了花銀子,京官平時比較清閑,有事沒事大家聚在一起吃個飯,飯局正是建立人際關系網絡的好機會,也是為自己在官場的發展打基礎,所以免不了。

3. 官服還得靠租

曾國藩是個很節儉的人,據傳,他最好的衣服是一件天青色的緞子馬褂,只有在上朝和正月初一的時候才穿,穿好了趕緊疊起來放進箱子里,過了三十年還是一樣新。

很遺憾,這只是個傳說,曾國藩雖然節儉,但在穿上并沒有省錢,他來京城第一年,就花了相當于現代的10萬元來買衣服,因為這也是朝廷的要求,京官的官服不僅質地要好,朝珠和帽子上還要帶寶石,買官服雖然是公務支出,但國家不給報銷,因此,在京官中有一個很奇特的現象,就是買不起官服。

買不起怎么辦?租!京城街邊都是租官服的店鋪。

電視劇里,我們看皇帝喜歡哪個人,就會說:賞穿黃馬褂,賞戴二眼花翎!觀眾聽了,都以為皇帝這一聲下去,太監就去找衣服找花翎直接賜給受賞人了,實際上壓根沒這好事。

皇帝賞賜的只是一個穿黃馬褂、戴二眼花翎的資格,你有了這資格,還得自己花錢添置,二眼花翎要賣100多兩,也是不給報銷的,所以說清代皇帝很雞賊。

4. 車馬費也不給報銷

在清代,即便是宰相也報銷不了交通費,但卻有規定,什么級別的官得坐什么級別的車,高級的官可以坐八抬大轎,一年得花800兩白銀。

為什么這么貴呢?因為你要雇傭16個轎夫,皇帝在圓明園上班,抬過去也得十幾里路,來回就得雇兩班,換下來的那班轎夫呢,還不能讓他們跟在身后走,得另外準備一輛大車,雇一個車夫再買兩匹駿馬拉車,轎夫就坐在里面休息。

那曾國藩為什么不走路呢?當時的北京氣候不好,一刮風就到處飛沙走石,一下雨就遍地泥濘,曾國藩只好花錢租車,一年也得花個幾十兩。

5. 家中還有好幾口

除開以上四點花銷,曾國藩還得養活一家老小,買米買面買油買菜,都是錢。曾國藩在道光二十一年共計花了620兩白銀,全年就125兩收入,赤字495兩,相當于在北京做官一年就賠了將近十萬人民幣。

但這種程度的赤字在京官中,純屬常態,接下來我們就看看別人是什么情況。

三、進京做官財政壓力真的大

曾國藩入不敷出如此嚴重,其他京官又是如何應對的呢?

家里有錢的,在做京官前,都會向家里要一大筆銀子,也就應付過去了。

可曾國藩真不是什么富二代,他進京前,竟然也從家里帶了1500兩白銀,這又是從何而來的呢?

全是他用拜客的方式,自籌來的。

曾國藩中了進士以后,花了將近一年的時間,走遍湖南全省三千里路,拜了將近兩千戶人家,除了親朋好友,所有的知府知縣,甚至所有姓曾的人家,他都跑了一遍,跑去干嘛呢?要錢。

之前說了在清代,禮儀是很重要的,曾國藩就是去要賀禮的。總算是功夫不負有心人,他籌到了1500兩白銀,可惜在京城花銷真的大,到第三年就已經開始欠外債了。

曾國藩為了做圣人,不惜寫家書立誓拒絕一切灰色收入,沒錢就借。借款逐年累積,總共欠了1000多兩,直到他做了兩江總督,才算還清。

在曾國藩的日記里,多次提到他為錢所苦,連做夢都夢見別人發橫財,他很是羨慕嫉妒恨了一番。

醒來后,曾國藩頗為苦惱,怎么自己要做圣人,還整天惦念著這些世俗之物?

但在我看來,這并不能證明曾國藩有多卑劣,只能證明清代的俸祿制度有多不合理,讓他這樣的廉明清官為生活所苦,卻讓心術不正的貪官有了可趁之機。

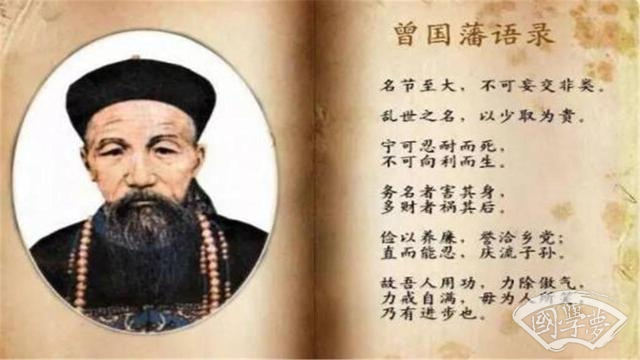

四、曾國藩的金錢觀

一個人內心深處的追求,奠定了他的金錢觀,是唯利是圖?還是追求做圣賢?還是其他?這個內心的調調,決定了一個人對金錢的態度。清代的腐敗,官場的復雜,內心又有對家國的抱負,又不想成為貪官,要保持清節,何等不容易。他沒有讓自己單單追求清官文化,又能保持原則,外濁內清,得益于他的每天的日課。每天的自我省察。用記日記的方式給后人留下了一個參考。內在生活非常重要,每個人都要過自己心里的關,一旦良心蒙了油,什么惡事都做得出來。保持自己的清心何等重要!不為金錢捆綁,不為利益和權力捆綁,這也許是為官之道,也是一個不陷入物質的人所追求的吧!

給曾國藩算算賬:清代督撫的“清”與“濁”

收入和支出名目繁多,曾國藩處理原則就是“公私分開”。薪俸和養廉銀用于家庭日常開支和饋贈親友等。規費收入另設小金庫,用于官場應酬、辦公經費等,離任時如有剩余,就捐獻到地方公益事業中,個人不取分毫。在身故之后,留給家人的財產只有多年攢下的養廉銀1-2萬兩,辦理完曾國藩的喪事之后,已經所剩寥寥。甚至后來曾紀鴻家人生病都缺錢醫治,還是左宗棠寄來300兩銀子解了燃眉之急。

當京官難,當一個清官更難,不收任何灰色收入讓曾國藩生活得很痛苦,不過雖飽受經濟壓力的折磨,奉公守法的個人修養也給他帶來了好處,那就是履歷上沒有任何污點。不管是皇帝反貪,還是御史們揭發,都找不到曾國藩的頭上。曾國藩為官清廉,在官場上的名聲比較好,能做到十年七遷,升官快得跟坐了火箭一樣,跟他為官清廉也有很大的關系

五、清代清督撫類型面面觀

晚清督撫可以劃分為3種類型:清廉型、中庸型、貪墨型。

與曾國藩類似的“清廉型”督撫包括左宗棠、林則徐等,為了維持行政機構的正常運轉,他們收取陋規,但并不把它作為個人發財的機會,公私分明,在道德上具有較高的原則性。

另一種是“中庸型”,以李鴻章為代表,做了不少實事,但也用權力尋租,積累下百萬身家。例如在合肥期間,李鴻章及其家人購置大量房產,在洋務運動期間,也有不少干股入賬。

更極端的就是“貪墨型”,以乾隆后期的王亶望、和珅為代表,在斂財方面無所不用其極,個人財富甚至超過了皇帝。

同樣作為督撫,清廉與貪墨之間差異主要在于灰色收入的高低和用途。從根本上來說,由于晚清制度的缺失導致權力失去了制約,官員個人的道德因素成了關鍵因素。曾國藩、左宗棠等立誓“不以做官發財”者只是少數,人性有貪婪的一面,畢竟不是所有人都能抵御權力帶來的巨大誘惑。

談到清官,明代的海瑞是最典型的案例。他時刻以法律的最高限自我約束,眼里容不得一點沙子,對所有的灰色收入和權力尋租深惡痛絕。母親過壽時買了二斤豬肉,竟被坊間傳為奇聞,去世之后所有遺產不過幾十兩白銀。但這樣剛直的性格在官場中時常碰壁,試圖清理兼并土地的努力也以失敗告終。道德有時是很蒼白無力的。

與海瑞相比,曾國藩算不上真正的“清廉”,他對于陋規和官場應酬并不完全拒絕;在湘軍時期提拔自己的弟弟進入領導層,建立軍功,封官進爵;對于曾國荃的貪婪雖有敲打并未嚴懲,曾氏一族從普通小地主一躍成為湘鄉地區的豪紳。

曾國藩可以稱作是“非典型清官”,在骨子里有堅定的原則和信念,但迫于現實和傳統家族觀念的壓力,有一定的變通。在晚清官場中,“內清外濁”可能是最具操作性,也是無奈的一種選擇。

在黃仁宇先生的《萬歷十五年》中有這樣一句話:個人道德之長,仍不能補救組織和技術之短。

督撫作為清代官僚體系中的重要一環,他們的收支數據折射出的是清代制度設計的不足。這主要是由于組織與制度往往有其內在的惰性,一向追求省心省事的清代皇帝們,對于制度存在的問題早已心如明鏡。如果徹底變革,可能要牽動許多的利益群體,影響范圍和后果都無法準確預估。

于是便選擇在原有制度上“打補丁”,比如部分陋規合法化、懲治巨貪、強化道德約束等,但根本問題并未得到解決,僅憑個人道德約束難以改善整個官場的風氣。隨著“補丁”越來越多,非正式方案登堂入室,而原來的制度退居二線,被湮沒在落滿塵埃的故紙堆中。除了為官清廉,曾國藩還有什么優點為人稱道,助他官路坦途呢?

且聽一講——“八交九不交”,曾國藩如何營造自己的朋友圈和人脈圈?

作業:每天記住一條曾國藩家訓箴言(第五天):凡人做一事,便須全副精神注在此一事,首尾不懈,不可見異思遷,做這樣,想那樣,坐這山,望那山。人而無恒,終身一無所成。 (做事要有耐心,持之以恒)

歡迎在微信群里分享討論你的想法

關鍵詞:曾國藩智慧