猴哥帶你一起探索中國文化的源頭《易經(jīng)》

第一篇、讀《易經(jīng)》前的思想準(zhǔn)備

第四講、在學(xué)習(xí)《易經(jīng)》前需要了解的三個重要問題

在我人生過程當(dāng)中,研究《易經(jīng)》的一個很大的轉(zhuǎn)變,是因為我對《易經(jīng)》的理解有了新的變化,使我對《易經(jīng)》有了新的期待和認識,也賦予我新的力量。這是一個轉(zhuǎn)機,也可以說轉(zhuǎn)為真真實實的人生的運用。在困苦的生活磨煉中,《易經(jīng)》幫助了我。以前我不敢講《易經(jīng)》,因為有些字句的解釋常常互相矛盾,這時我才想到用自己的思想和體驗來解釋。所以,我第一次開始講易經(jīng)。根據(jù)我的學(xué)習(xí)體會,我認為,在學(xué)習(xí)《易經(jīng)》前要了解三個重要問題:

一、要了解《易經(jīng)》最基本元素——象、理、數(shù)

“象”很簡單,就是八卦中的任意兩卦疊在一起,成為六十四卦中的一卦。八卦(乾 、兌 、離 、震 、巽 、坎 、艮 、坤 )中的這兩個卦就是“象”,重卦如乾、坤、屯、蒙……一路下來,都是象。講到“象”,當(dāng)然離不開“理”,沒有理,講半天象有什么用?理就是卦爻辭。

如果《易經(jīng)》是周文王所寫,那一定有道理在其中,文王則借著卦辭和爻辭去發(fā)揮其思想,所以,理就是指《易經(jīng)》的文字。那么數(shù)呢?三百八十四個爻,就是數(shù)。后來出現(xiàn)了大衍之?dāng)?shù),即用五十根蓍草占出一個卦來,這五十根蓍草占卜的排列就是數(shù),所以,數(shù)多半指占卜的數(shù)。這使得最原始的《易經(jīng)》變成了一本占卜的書,由象、理、數(shù)構(gòu)成。在我看來,文王所寫的《易經(jīng)》,還是偏重于象跟理,數(shù)是后來才發(fā)展的。

數(shù)的運用出現(xiàn)在《左傳》中,里面很多占卜的例子就是明證;到了漢代,象數(shù)更復(fù)雜了,把一年十二個月的節(jié)氣都放進去了,形成了漢代的象數(shù)之學(xué)。漢代的象數(shù)之學(xué)也是一門學(xué)問,但是它離開了《易經(jīng)》經(jīng)文,也就是卦爻辭。漢代的很多象數(shù)學(xué)家借象數(shù)來說災(zāi)異、吉兇的預(yù)測,這就變成了另外一種東西。這種學(xué)問我們不強調(diào),因為它和算命之類有點相似。

我談《易經(jīng)》,象要講,理更要談,數(shù)這一部分也會涉及。關(guān)于數(shù)這一部分,也許大家都用蓍草占過卦,占出來以后得一個卦,顯示自己問的問題在哪一個爻上,這是一種占卜,在《左傳》和《國語》里常有記載,也就是說在東周初年這種方法已經(jīng)在用了。我沒有時間去占卜。

王弼(226-249)

說到理,不得不提及王弼(226-249)。王弼很年輕,他的經(jīng)驗當(dāng)然不夠,但他是一個很有才氣的人,是個天才。你看王弼注的《老子》,至今還是不朽的杰作;他注《易經(jīng)》,把漢《易》撇在一邊,就需要很大的勇氣;至于他的注解,當(dāng)然不是很完滿,畢竟他是從道家的角度來注解的。在有些人的眼中,王弼的注解未免有點空洞;到了宋明理學(xué)家,比如朱熹等,他們是根據(jù)自己的經(jīng)驗,根據(jù)自己對儒家的理論理解去注《易經(jīng)》的,甚至包括《周易折中》也是如此。盡管他們有的說法我們不采取,有的說法存疑,但那是他們智慧的、經(jīng)驗的結(jié)晶。

總之,我談《易經(jīng)》,象和理是主要的部分,至于數(shù)的部分,除了三百八十四個爻(每個爻的關(guān)系,如二和五、初和四、三和上,這是一種數(shù),也是緣),其余的,我只是提到而已。

二、 要了解《易經(jīng)》是一種處變學(xué)

古代的這些經(jīng)典都是講圣人之治,老子講圣人之治,講了二十多次圣人之治,圣人之治不就是領(lǐng)導(dǎo)學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)才能嗎?《易經(jīng)》是帝王之學(xué),不也是領(lǐng)導(dǎo)學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)才能嗎?孔子給學(xué)生上課,也是講學(xué)生如何輔佐君主,也是領(lǐng)導(dǎo)學(xué)。但是,后來我不用“領(lǐng)導(dǎo)學(xué)”這個詞,因為它是非常通俗的詞,大家都想做別人的領(lǐng)導(dǎo),而有的領(lǐng)導(dǎo)并不合人心。我個人認為,“領(lǐng)導(dǎo)”并不是一個受歡迎的詞,所以我就改為《易經(jīng)》的處變學(xué)。

為什么不用“應(yīng)變學(xué)”而稱“處變學(xué)”呢?因為應(yīng)變學(xué)大多是外在的反應(yīng)變化。你怎么反應(yīng)?就是跟著外在變化走。“處變學(xué)”就不同了,講的是你處于變化的環(huán)境下如何應(yīng)付和處理這些變化,這就比“應(yīng)變學(xué)”還要有更深一層的意義。

但是,“處變學(xué)”是什么意思呢?一卦一卦、一爻一爻去講,很不容易。我想如果有一個主題的話,它一定要有系統(tǒng);有系統(tǒng)就好辦了,于是我就建構(gòu)了一個系統(tǒng)。這是以前研究《易經(jīng)》所沒有的。譬如,一個卦六爻,我把初爻和二爻放在修養(yǎng)方面;三爻和四爻則是由內(nèi)到外,再往上還有君主,這兩爻講應(yīng)變,上爻處于物極必反的處境,也是要講應(yīng)變,所以把三、四、上這三爻放在應(yīng)變上;五爻是君位,是領(lǐng)導(dǎo),要做的就是如何處理變化。

這樣一來,第一爻、第二爻是修養(yǎng),第三爻、第四爻、第六爻講應(yīng)變,第五爻是領(lǐng)袖——處變的主體。這個架構(gòu)確定之后,就好研究了。我用了老子、孔子和禪宗的思想,這都是有基礎(chǔ)的。要注意,我是把《易經(jīng)》與儒家、道家、佛家的禪宗結(jié)合起來的。當(dāng)然啦,文王他老人家哪知道有老子、孔子,更不要說禪宗了。但是儒家、道家都是從《易經(jīng)》發(fā)展來的,我們現(xiàn)在從本源再回過頭去研究它,然后再發(fā)展出來,這也是一個合理的路子。

我引申了很多他們的思想,這是以前研究《易經(jīng)》者所沒有的。前人研究《易經(jīng)》都是走考據(jù)的路子,即便是王弼講道學(xué)、朱熹講理學(xué),他們還是沒有把老子、孔子的話語引證進去。我引證了很多,作為一個易學(xué)的發(fā)展,同時也提到諸如領(lǐng)導(dǎo)學(xué)、管理學(xué)、心理學(xué)等問題。所以我想表達的是整體學(xué)的《易經(jīng)》處變學(xué)。

三、要了解應(yīng)該如何一輩子用《易經(jīng)》

中國近代是充滿變數(shù)的時代,很多的人生經(jīng)驗是現(xiàn)代人所沒有的,那怎樣才能學(xué)好《易經(jīng)》呢?我也沒什么經(jīng)驗,但是我跟大家討論學(xué)術(shù)問題時,也了解到現(xiàn)在很多年輕人的看法。可見,經(jīng)驗是不用求的,每個人有每個人的經(jīng)驗。要怎么學(xué)習(xí)《易經(jīng)》,我們沒有那么多經(jīng)驗。因為《易經(jīng)》學(xué)了之后,就要用,所以,用《易經(jīng)》是一輩子的事情。

我想跟大家說,不要學(xué)一輩子《易經(jīng)》。有人說他要花一輩子時間來學(xué)習(xí)《易經(jīng)》,我不贊成這一點,一輩子糊里糊涂地學(xué),沒有用。有些東西,譬如鉆進象數(shù)之學(xué),你就是學(xué)個十幾二十年也出不來,沒有用。不要把你的人生放進去,你的人生將來自然有不同的經(jīng)驗,每個人都有。對每個人來講,用《易經(jīng)》都有其個人的體驗,不一定說我活得比你們長,經(jīng)驗就比較多,有時候年輕人反而經(jīng)驗比我們還多。

很多人強調(diào)的是《易經(jīng)》的預(yù)測學(xué)。我認為《易經(jīng)》就像一個十字交叉點,縱的方面,從三千年前的周代直到現(xiàn)在還存在;橫的方面,結(jié)合了西方的、東方的,盡管政治立場不同,但是可以在一起討論,這是《易經(jīng)》的幫助。這個交叉點,我說就是心。這個心不是唯心論的心,是觀念,唯物和唯心都是觀念。這個心是真真實實的心,是動的心,有情感的心。有了這個心,大家才可以坐在一起討論。我強調(diào)這個心。

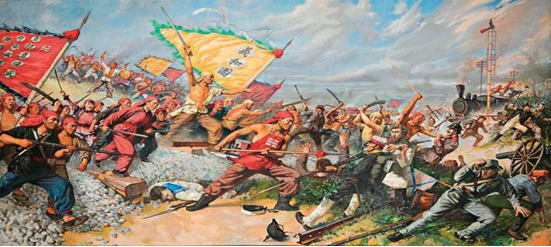

否則,這樣發(fā)展下去,《易經(jīng)》會變成“義和團”的。《易經(jīng)》講預(yù)測學(xué),《易經(jīng)》可以了解股票市場的高低,那大家豈不是只要學(xué)《易經(jīng)》就可以了?有些人要開店,有些人要賺錢,就以為學(xué)習(xí)《易經(jīng)》就可以賺錢。據(jù)說北京有“《易經(jīng)》一條街”。還有人拿《易經(jīng)》宣傳自己算命算得很準(zhǔn),妖言惑眾。所以,把《易經(jīng)》看成天書,可以知道未來的一切,這是“義和團”的做法,真的認為自己可以刀槍不入了,這種做法將來會激起眾多科學(xué)家的反對。也就是說,《易經(jīng)》在民間變得很流行。很多人知道了《易經(jīng)》,很多人利用了《易經(jīng)》。

在學(xué)界研究《易經(jīng)》的,著重關(guān)注《易經(jīng)》的思想和生命;也有些學(xué)者像從地里挖出寶藏來一樣,對《易經(jīng)》知識方面的、書本方面的、考證方面的內(nèi)容,有很大的貢獻。《易經(jīng)》研究在考據(jù)方面,不斷有新東西發(fā)現(xiàn)。當(dāng)然,這也有弊端存在,很多人都在研究考古挖掘的《易經(jīng)》部分,反而忽略了地上的《易經(jīng)》研究怎樣處理人生問題。現(xiàn)在的《易經(jīng)》研究,以我個人的實際接觸來看,正在失去生命力,變成一個時髦的裝飾品。

在遭遇艱難困苦的情況下,讀《易經(jīng)》會起作用,它由外在轉(zhuǎn)為內(nèi)在。以前讀《易經(jīng)》時,遇到某個解不通的句子,我現(xiàn)在理解了,這就是《易經(jīng)》轉(zhuǎn)到我內(nèi)心,去幫助我安定自己、解決問題。以前所讀的《易經(jīng)》都是文字的解釋、句子的解釋。我看那些《易經(jīng)》注解,都是為了要解釋,想盡辦法去解釋它。這時我放棄了這些字句的解釋,而是轉(zhuǎn)入內(nèi)心去找出它的意思來。讀《易經(jīng)》所產(chǎn)生的力量,可以幫助我解決問題。

有的群友聽了我講的《易經(jīng)》后感到非常的困惑,因為我講的和別的老師所講的不一樣。我發(fā)現(xiàn),把陰陽等知識應(yīng)用在生活中,別人就搞是不清楚。為了表達清楚何謂陰、何謂陽,讓人容易抓住陰陽的特性,我就用兩個字來表述,讓人容易理解。我在講“陽”的時候,用誠來解釋;講陰的時候,就以謙來解釋。這樣一來,馬上就懂了。“誠、謙”二字,可以理解,但“陰陽”二字就抓不住要領(lǐng),所以,講《易經(jīng)》,遇到陽爻,就告訴別人把握誠;遇到陰爻,就告訴國別人把握謙。經(jīng)由“誠、謙”二字,我把《易經(jīng)》從外在轉(zhuǎn)到內(nèi)在。外在是講陰、陽,很多人研究《易經(jīng)》,就想借陰陽控制外在,控制他們的命運,從來沒有人想到《易經(jīng)》是內(nèi)在的修養(yǎng),“誠、謙”就是內(nèi)在所修的二德。我把外在的《易經(jīng)》轉(zhuǎn)到內(nèi)在修養(yǎng)的《易經(jīng)》,是我講《易經(jīng)》的一大轉(zhuǎn)變。這是我特別要強調(diào)的,我會在后續(xù)的文章里面,以“誠、謙”二字來引領(lǐng)大家學(xué)習(xí)《易經(jīng)》的修養(yǎng)學(xué)。

關(guān)鍵詞:猴哥帶你探索易經(jīng)